2023.04.05

こんにちは

小田急、京王永山駅から徒歩7分、1対2個別指導塾の城南コベッツ永山教室です!

今回は都立調布南高校の紹介をします!

城南コベッツ永山教室から都立調布南高校に合格した生徒さんがたくさんいます。

これから志望校を決める皆さんが知りたい情報をまとめていきます!

目次

1:都立調布南高校ってどんなところ?2:都立調布南高校の学校行事は?

3:都立調布南高校の部活動は?

4:都立調布南高校の内申点は?

5:都立調布南高校の卒業生進路は?

1.都立調布南高校の基本情報

設立: 1976年

所在地: 〒182-0025 東京都調布市多摩川6丁目2−1

【HP】

都立調布南高校のHPはこちらです。

【著名な卒業生】サッカー選手、ミュージシャンの方が多いですね!

| 中島翔哉(サッカー選手) | 調布南高等学校 → ウィザス高校(現第一学院高校) |

| 中里優(サッカー選手) | 調布南高等学校 → 東京学芸大学教育学部 |

| 田村直也(プロサッカー選手) | 調布南高等学校 → 中央大学 |

| 相馬勇紀(サッカー選手) | 調布南高等学校 |

| 伊藤寛康(プロミュージシャン) | 調布南高等学校 → 日本大学経済学部卒業 |

| 佐藤英樹(プロミュージシャン) | 調布南高等学校 |

2.都立 調布南高校の学校行事

4月 1年:勉強合宿 2.3年:遠足

5月 若松祭体育部門(体育祭)

9月 若松祭文化部門(文化祭)

調布南高校の文化祭はとにかくオススメです!

入口から垂れ幕とアーチで気分が盛り上がり、また生徒さんもいいものを作ろうと積極的に活動している印象です。

「個人の力とチームワークのバランスがとれた文化を持っている学校」というイメージです。

特に映画制作のレベルが高く2023年高校生フィルムコンテストin映画のまち調布で作品が上映されています。

(写真は2013年に塾長が見学に行った際撮影したものです)

|

|

|

|

3.都立調布南高校の部活動

運動部

男子バレーボール部女子バレーボール部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

バドミントン部

水泳部

硬式野球部

サッカー部

陸上競技部

男子テニス部

女子テニス部

ユニバーサルホッケー部

卓球部

ハンドボール部

ダンス部

文化部

吹奏楽部演劇部

ファッション部

茶道部

イラストアート部

音楽同好会

コンピュータ同好会

自然科学同好会

合唱同好会

4.都立調布南高校の入試情報・偏差値・内申点

都立調布南高校の倍率は男女共に2倍前後ととても高く早めの準備が大切になります。

一般入試

| 定員 | 応募者 | 倍率 | |

| 男子 | 100 | 191 | 2.22 |

| 女子 | 91 | 169 | 1.86 |

推薦入試

| 定員 | 応募者 | 倍率 | |

| 男子 | 24 | 46 | 2.82 |

| 女子 | 22 | 62 | 2.7 |

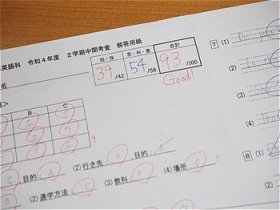

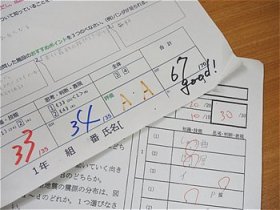

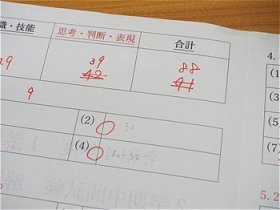

◎令和4年度推薦入試問題◎ 50分

①資料1:「国民1人・1日当たり供給熱量(消費カロリー)」と「PFC熱量比率」、資料2:「品目別自給率」と「国民1人1年あたり消費量の変化」の二つの資料を見て、簡単な正誤問題5問に答える。(150字) ②資料1・2を基に、それぞれの数値の変化に着目して、日本の食生活の変化と食料自給率との関係性を答える。 ③フードロスの取り組みに関する資料3を読み、その取り組みを自分が運営し、広げていくための課題と解決策を考えて答える。 (400字) |

偏差値

| 偏差値 | 換算内申 | 合格基準点 | |

| 男子 | 53 | 44 | 690 |

| 女子 | 53 | 48 | 710 |

2023年Vもぎ合格めやす表より

上記の合格基準点は60%のものなので実際には+20から30点を目標とする必要があります。

合格の目安となる内申と当日点、合計点一覧表

| 内申の入力(直近の通知表の評価を入力) | ||||||||

| 英 | 国 | 数 | 理 | 社 | 体育 | 音楽 | 技術家庭 | 美術 |

| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| ←実技科目は2倍に換算されます→ | ||||||||

| 5教科計 | 20 | 4教科換算計 | 32 | |||||

| 換算内申合計 | 52 | |||||||

| 内申換算得点 | 240 | |||||||

| 当日の学力テストの点数 | ||||||||

| 英 | 国 | 数 | 理 | 社 | 当日点5科計 | |||

| 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 340 | 当日換算得点 | 476 | |

| 1000点満点中 | 716 | |||||||

5.都立調布南高校の進路

2021年度合格者数(現役のみ)

国公立+早慶上智理科大 15名

GMARCH 80名

成成独国武+α 59名

日東駒専 165名

6.まとめ|城南コベッツ永山教室での都立調布南高校受験対策

城南コベッツ永山教室から都立調布南高校に合格した生徒さんがたくさんいます。

そして現在講師として勤務してる先生も3名が調布南高校出身です。