2025.06.18

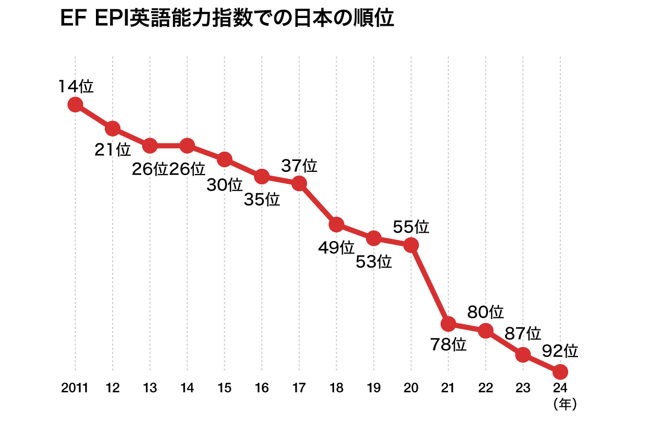

こちらの画像が示す通り、EF EPI(EF英語能力指数)における日本の順位は、2011年の14位から2024年には92位へと、驚くべき速さで急落しています。

これは、国際社会における日本の競争力低下を懸念させる由々しき事態です。

千葉県公立高校入試における英語の平均点の大幅な下落も、この傾向を裏付けています。

本稿では、日本の英語教育の現状の課題を深掘りし、今後の学習指導要領の展望、そして入試・共通テストの変化、さらには城南コベッツ東船橋教室が推奨する英検の重要性と利点について詳述します。

崩壊する日本の英語力:その背景にある課題

日本の英語力が国際的に見て著しく低下している背景には、複数の根深い課題が存在します。

まず、「読む・書く」に偏重した教育が挙げられます。長らく日本の英語教育は、文法知識の習得や長文読解に重点を置いてきました。

これにより、生徒たちは正確な文法や語彙を学ぶ一方で、実際に英語を「使う」機会が極めて限定されてきました。結果として、コミュニケーションの主要な要素である「聞く・話す」能力が十分に育成されず、実践的な英語力が身につきにくい状況が続いています。

次に、アウトプットの機会の不足です。学校の授業では、教師が話す時間が長く、生徒が自ら英語を発信する機会が圧倒的に少ないのが現状です。

少人数制のクラスが導入されるなど改善の動きは見られますが、依然として多くの生徒が英語を話すことに抵抗を感じ、積極的にコミュニケーションを図ろうとしない傾向があります。

さらに、英語を「ツール」として捉える意識の欠如も大きな問題です。

英語は単なる受験科目として捉えられがちで、社会に出てから仕事や日常生活で役立つ「ツール」であるという認識が希薄です。

このため、学習のモチベーションが内発的なものではなく、外部からの強制によるものとなり、学習効果が上がりにくいという悪循環に陥っています。

また、教員の英語指導力における地域差・個人差も無視できません。英語教員の中には、ネイティブレベルの英語力を持つ者もいれば、必ずしも十分な実践的英語力を持たない者もいます。教員の英語力や指導法の差が、生徒の学習成果に直接影響を与えている実態があります。

英語教育改革の胎動:これからの学習指導要領

このような現状を踏まえ、文部科学省は学習指導要領の改訂を通じて、英語教育の抜本的な改革を進めています。

今後の学習指導要領では、より一層**「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランス良く育成する**ことに重点が置かれるでしょう。特に「話す(やり取り)」「話す(発表)」といった、実践的なコミュニケーション能力の育成が強化されます

。具体的には、ペアワークやグループワーク、プレゼンテーションなど、生徒が積極的に英語を用いてコミュニケーションを図る活動が導入されることが期待されます。

また、「CLIL(Content and Language Integrated Learning)」のような英語による他教科の学習も、今後の重点課題となる可能性があります。

これは、英語を学ぶだけでなく、英語を使って理科や社会などの教科の内容を学ぶことで、英語を「ツール」として活用する能力を自然に身につけさせるアプローチです。これにより、英語学習が単独の科目としてではなく、より広い学習領域と関連づけられることで、学習のモチベーション向上にも繋がると考えられます。

さらに、ICTを活用した英語学習の推進も加速するでしょう。

オンライン英会話やAIを活用した発音矯正アプリなど、テクノロジーを積極的に導入することで、個々の学習進度やニーズに合わせた効果的な学習が可能となります。これにより、場所や時間の制約を超えて、生徒が主体的に英語学習に取り組める環境が整備されることが期待されます。

千葉県公立高校入試の衝撃と今後の入試動向

千葉県公立高校入試におけるR7年度の英語平均点が47.1点と前年比で大幅にダウンしたことは、まさに日本の英語力低下の深刻さを物語っています。

この原因としては、単に学習内容が難化しただけでなく、「聞く・話す」能力を問う問題の増加に対応しきれていないことが挙げられます。

従来の入試対策では対応できない、より実践的な英語力が求められるようになっているのです。

今後の高校入試、そして共通テストにおいては、この傾向がさらに顕著になるでしょう。

高校入試においては、リスニングの配点比率の増加や、英作文・自由記述問題の難化、さらには面接やグループディスカッションなど、アウトプット能力を多角的に測る形式が導入される可能性があります。知識の有無だけでなく、その知識をいかに活用できるかが問われるようになるでしょう。

大学入学共通テストにおいても、同様の方向性が予想されます。

すでに「聞く・読む」の配点が均等になっている現状に加え、将来的には**「話す」「書く」の評価がより直接的に組み込まれる可能性**も否定できません。

民間試験の活用が見送られた経緯はあるものの、大学教育で必要とされる実践的な英語力を測るための模索は続くでしょう。例えば、共通テストの成績とは別に、英検などの外部英語検定試験のスコア提出を必須とする大学が増えることも十分に考えられます。

城南コベッツ東船橋教室が英検を推奨する理由と「お得感」

このような英語教育の変革期において、城南コベッツ東船橋教室が一貫して英検を推奨しているのには明確な理由があります。

そして、英検の取得には、学習面だけでなく、受験、さらには将来を見据えた多大な「お得感」があるのです。

英検を推奨する理由

①4技能のバランス良い育成: 英検は、「読む」「聞く」「書く」「話す」の4技能を総合的に評価する試験です。級が上がるにつれて、より高度な語彙力、文法力に加え、複雑な内容を理解し、自分の意見を論理的に表現する力が求められます。英検対策を通じて、偏りなく実践的な英語力を身につけることができます。②目標設定とモチベーション維持: 各級が明確な目標となるため、生徒は自身の英語力の向上を実感しやすく、学習のモチベーションを維持しやすいという利点があります。合格という具体的な目標に向かって努力することで、着実に実力を伸ばすことができます。

③内申点・推薦入試での優遇: 多くの高校や大学において、英検の級は内申点加算や推薦入試の出願資格、選考基準において優遇されます。特に難関大学の推薦入試では、準1級や2級取得が必須条件となるケースも少なくありません。

④大学入試での活用: 上述の通り、今後の大学入試では、共通テストとは別に英検のスコアが評価される機会が増える可能性があります。実際に、多くの大学が総合型選抜や学校推薦型選抜において、英検の級やCSEスコアを英語の資格・検定試験として利用しています。

⑤スピーキング力の向上: 2次試験(面接)があるため、生徒は必然的に「話す」練習を重ねることになります。これは、学校教育では不足しがちなアウトプットの機会を補完し、自信を持って英語を話す力を育みます。

英検の「お得感」

①早期の対策で受験を有利に: 中学生のうちに英検2級を取得していれば、高校入試において大きなアドバンテージとなります。さらに、高校生で準1級や1級を取得すれば、大学入試で有利になるだけでなく、将来の就職活動においても高く評価されます。

②費用対効果の高さ: 英語の外部試験は多々ありますが、英検は比較的受験料がリーズナブルでありながら、その評価は国内で広く認められています。学習にかけた時間や費用に見合う、あるいはそれ以上のリターンが期待できます。

③自己肯定感の向上: 合格という成功体験は、生徒の自己肯定感を高め、他の教科の学習にも良い影響を与えます。英語学習に対する苦手意識を克服し、得意科目へと変えるきっかけにもなり得ます。

④生涯にわたる英語力: 英検を通じて培われた4技能の英語力は、学校の試験のためだけでなく、将来の留学、海外での就職、国際的なビジネスシーンなど、様々な場面で活用できる生涯にわたる財産となります。

まとめ

日本の英語力低下は、もはや看過できない喫緊の課題です。

これまでの知識偏重型教育から脱却し、真に「使える」英語力を育むための教育改革が急務となっています。学習指導要領の改訂や入試の変化は、この改革の具体的な表れであり、生徒たちはより実践的な英語力が求められる時代に直面しています。

城南コベッツ東船橋教室が英検を強く推奨するのは、まさにこの変革期において、生徒たちが将来を切り拓くための強力な武器となる英語力を身につけるための最も効果的な手段であると確信しているからです。

英検を通じて4技能をバランス良く育成し、目標達成の喜びを味わい、そしてその努力が受験や将来のキャリアに繋がる「お得感」を実感することは、生徒たちの人生にとって計り知れない価値をもたらすでしょう。今こそ、日本の英語教育の転換期であり、未来を担う子どもたちの英語力向上に向けて、私たち一人ひとりが真剣に取り組むべき時です。