2025.08.25

城南進学研究社 教育事業本部発行

=====[ざっくり要約]=====

小学6年・中学3年を対象に文科省が行った

2024年度全国学力・学習状況調査における

「経年変化分析調査」の詳細な結果と分析

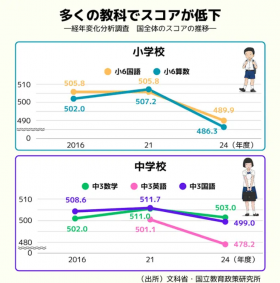

■学力スコアの推移

中学数学がほぼ横ばい以外、

・小学校:国語/算数

・中学校:国語/英語で

スコアが減少

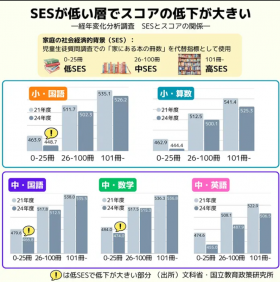

■社会経済的背景との関係

「家庭にある本の冊数」をSES(社会経済的背景)指標とし、

本が25冊以下の家庭の子どもほどスコアの下落幅が大きい

特に:小学校国語・中学校国語・中学校数学

中学校英語は全層で低下

■生活習慣と学力の相関

家庭での勉強時間が長いほどスコアが高い

テレビゲーム時間が長いほどスコアが低い

スマートフォン使用時間は一定以上でスコアが低下

SESが低い層は勉強時間が短く、ゲーム・スマホ時間が長い

■勉強時間減少は以前からの傾向

■格差の広がりが焦点

今回の結果は学力の「低下」より「格差拡大」に注目すべき

SESと学力の相関をもっと詳細に分析(保護者の学歴・年収なども)

■提言の方向性

学力低下を「子ども・家庭」だけの責任にしない

学力格差は、将来の進路・収入・社会保障の格差につながる

よって、社会全体で議論・支援する必要がある

======[村上の雑感]======

「分断」「格差」が様々な場面で話題になっています。

保護者世代が小中高生だったのは凡そ2~30年前です。

スマホもAIもなかったその時代から現在を考えると、

教育も大きく変わってきていることを

どれだけ意識できるかで今後が変わっていくのではないでしょうか。

公立小~高は統廃合が進み、

地域分断、格差が進む中で、

学校・地域ごとの工夫、努力が方針として打ち出されているのは、

本ブログでも多く話題に挙げているところでもあります。

「社会全体で議論・支援が必要」とあっても、

目の前、家で起きていること(=お子さま)が大事です。

そのために教育の現時点、今後がどうなっているのかを知るきっかけになればと思い、

今後も情報と私見を発信してまいります。