2024.01.02

共通テストについて

大学入学共通テストはセンター試験に代わって 2021 年度入試から始まった試験で、センター試験と同じ く、国公立大学の 1 次試験としてだけでなく、90%以上の私立大学でも利用可能な入試です。

大学入学共通 テストは、その特徴を知り「きちんと対策する」「上手に利用する」ことができた受験生とそうでない受験生 との間で大きな差が生まれます。

非常に重要な試験ですのでしっかりと特徴を知り、対策をしていきましょう。

大学入学共通テストのスケジュール 2024 年度入試の大学入学共通テストの受験スケジュールは以下の通りです。

2024 年

9 月 大学入学共通テスト受験案内配布

10 月 大学入学共通テスト出願(高校生は個人出願はできません)

2025 年

1 月 私立大学「大学入学共通テスト利用方式」出願

本試験(18 日・19 日)

追試験(25 日・26 日)

国公立大学 2 次試験出願(2 月 5 日まで)

出願については以下のようになっています。

高 3 生:高校で一括出願(高校の案内に従ってください)

高卒生:個人出願

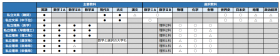

共通テストの科目

共通テストの詳細

共通テストとは①(マナビジョン)

共通テストとは②(スタディサプリ)

共通テストの利用の仕方

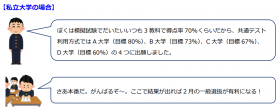

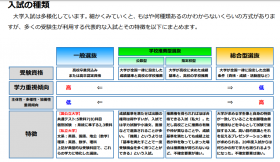

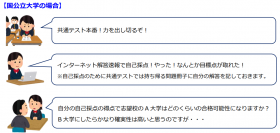

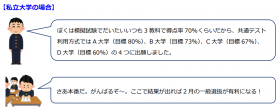

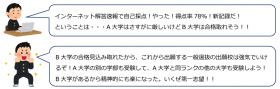

国公立と私立で異なる使い方 大学入学共通テストは国公立大学と私立大学で利用の仕方が以下のように異なります。

大学入学共通テストはセンター試験に代わって 2021 年度入試から始まった試験で、センター試験と同じ く、国公立大学の 1 次試験としてだけでなく、90%以上の私立大学でも利用可能な入試です。

大学入学共通 テストは、その特徴を知り「きちんと対策する」「上手に利用する」ことができた受験生とそうでない受験生 との間で大きな差が生まれます。

非常に重要な試験ですのでしっかりと特徴を知り、対策をしていきましょう。

大学入学共通テストのスケジュール 2024 年度入試の大学入学共通テストの受験スケジュールは以下の通りです。

2024 年

9 月 大学入学共通テスト受験案内配布

10 月 大学入学共通テスト出願(高校生は個人出願はできません)

2025 年

1 月 私立大学「大学入学共通テスト利用方式」出願

本試験(18 日・19 日)

追試験(25 日・26 日)

国公立大学 2 次試験出願(2 月 5 日まで)

出願については以下のようになっています。

高 3 生:高校で一括出願(高校の案内に従ってください)

高卒生:個人出願

共通テストの科目

共通テストの詳細

共通テストとは①(マナビジョン)

共通テストとは②(スタディサプリ)

共通テストの利用の仕方

国公立と私立で異なる使い方 大学入学共通テストは国公立大学と私立大学で利用の仕方が以下のように異なります。