2025.06.19

おはようございます。

船橋市 東船橋駅徒歩6分、市場通り沿い個別指導塾 城南コベッツ東船橋教室から、本日もお届けいたします♪

今日のテーマは小学生向けです。

「うちの子も、そろそろ塾に通わせるべきなのかな...」

公立小学校に通うお子さんをお持ちの保護者の皆様、こんな思いを抱いたことはありませんか?

もしかしたら、既にお子さんが「塾に行きたい」と言い出しているご家庭もあるかもしれません。

先日ご入塾のお母さまは、このようにおっしゃってました。

「なんだかクラスで塾に通ってないのは、ウチとあともう一人のお友だちだけなんだって、言うんですよ。

それまで塾なんて考えていなかったんですけれど・・・・」

ちょっと驚きました。

このお話しが本当でしたら、小学校のクラスのほぼ全員が塾通いしているということになります。

もしかしたら、お母さんを説得するための言葉だったのかもしれませんが、あながち子供たちの言うことが全てオーバートークだとは思えませんし、

実際、その生徒さん、とっても真面目な女の子で、まっすぐな子ですから、きっと実態がそうなのでしょう。

では、まずはじめに、

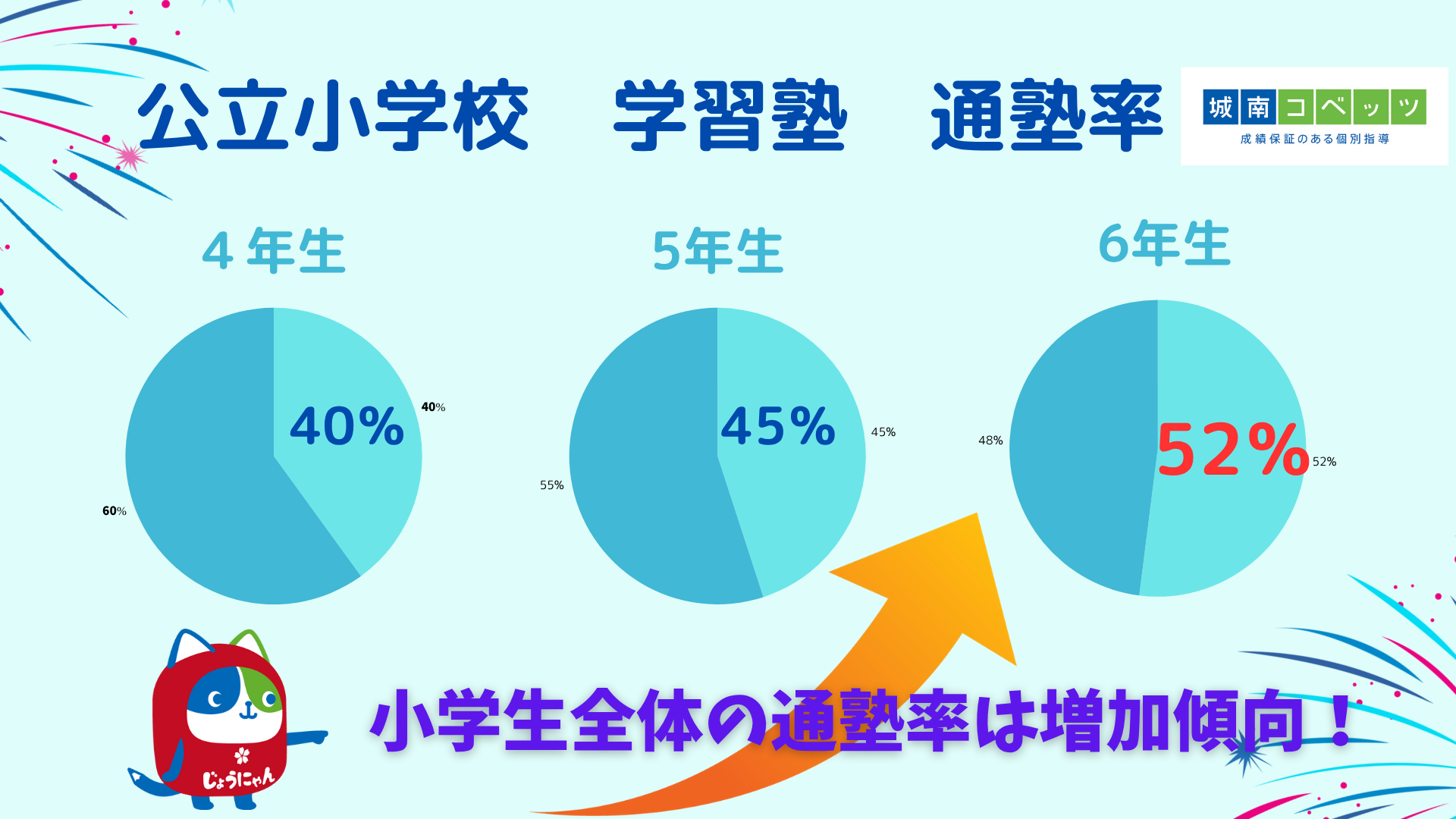

今回ご紹介するデータをご覧ください。これは、学年が上がるにつれて小学生の学習塾の通塾率が着実に上昇していることを示しています。

実際は、40.2%とか、微妙な小数点以下があるのですが、円グラフを作成するときにどうもうまくいかず・・・小数点以下は四捨五入させて頂いております。

ザクッというと、通塾率は以下の通りです。

- 小学4年生の通塾率:40%

- 小学5年生の通塾率:45%

- 小学6年生の通塾率:52%

ここで注目してほしいのは、すでに小学4年生で既に4割のお子さんが塾に通い始めているという事実です。

そして最高学年の6年生になると半数以上が通塾しているというデータです。

このデータは、単に「塾に通う子が増えている」という表面的な事実以上に、私たち保護者が直面している現代の教育環境の変化を雄弁に物語っています。

なぜ、これほどまでに小学生の通塾率が高まっているのでしょうか?

その背景には、昨今の教育全体を取り巻く環境の大きな変化と、それに伴う入試の難化という現実があります。

↓ ↓ ↓

教育環境の大きな変化:子どもたちを取り巻く「学び」の今

かつての教育は、学校が主たる学びの場であり、塾はあくまで補習や、一部の難関校を目指すための特別な場所という認識が一般的でした。

しかし、今はその常識が大きく変わりつつあることを、ずっと感じていました。

1. 教育課程の進化と「思考力・判断力・表現力」重視の波

文部科学省が推進する学習指導要領の改訂により、学校教育は知識の詰め込み型から、「思考力・判断力・表現力」といった、自ら考え、課題を解決する力を育む方向へと大きく舵を切りました。

これ自体は非常に素晴らしいことですが、学校の授業だけでは、これらの力を十分に伸ばすための演習量や個別のアドバイスが不足しがちだと感じる保護者の方も少なくありません。

例えば、国語では単に文章を読むだけでなく、筆者の意図を読み解き、自分の意見を論理的に記述する力が求められます。

算数では、公式を覚えるだけでなく、なぜその公式が成り立つのか、どう応用すれば問題を解けるのかといった、本質的な理解と応用力が問われるようになっています。

2. 情報過多社会における「質の高い学び」への渇望

インターネットやデジタルツールの普及により、子どもたちは膨大な情報に触れる機会が増えました。しかし、その中から本当に必要な情報を選び取り、活用する力は、一朝一夕に身につくものではありません。体系的で質の高い学びの場を求める声が、保護者の間で高まっています。

高まる入試の壁:共通テスト、高校入試、そして中学受験の難化

通塾率の上昇は、子どもたちが直面する「入試」の難化とも無関係ではありません。

1. 大学入学共通テストの導入と変革の波及

数年前に導入された大学入学共通テストは、従来のセンター試験とは異なり、単なる知識の有無だけでなく、「思考力・判断力・表現力」を重視する傾向が顕著です。

長文読解や多角的な視点からの考察が求められる問題が増え、これは高校入試にも大きな影響を与えています。

高校入試においても、一部の難関校では記述式の問題が増加し、より深い思考力を問う傾向が強まっています。表面的な知識だけでは太刀打ちできない、本当の学力が試される時代になったと言えるでしょう。

2. 都内中学受験率18.1%の高水準が示す「早期教育」の加速

そして、特に注目すべきは中学受験の動向です。首都圏における中学受験率は、現在18.1%と非常に高い水準を維持しています。これは、5人に1人近くのお子さんが中学受験に挑戦している計算になります。

かつては「一部のエリート層がするもの」というイメージもあった中学受験ですが、今や多様な選択肢の一つとして、多くのご家庭で検討されるようになりました。私立中学や国立中学は、それぞれ独自の教育理念に基づいた特色ある教育を提供しており、大学進学実績だけでなく、その教育内容に魅力を感じて中学受験を選択するご家庭が増えているのです。

中学受験は、小学校で学ぶ範囲をはるかに超えた内容を、限られた時間で習得する必要があります。そのため、中学受験を視野に入れる場合、多くのご家庭が小学3年生や4年生から専門の学習塾に通わせるのが一般的です。

先に示した小学4年生で40%という通塾率の高さは、まさにこの中学受験への準備が本格化する時期と重なります。

「塾に通う」という選択の意味:個に寄り添う学びの重要性

このような背景を考えると、小学生の通塾率が高まっているのは、決して特別なことではなく、むしろ現代の教育環境における必然的な流れと言えるかもしれません。

では、「塾に通う」という選択は、子どもたちにどのようなメリットをもたらすのでしょうか?

1. 個別最適化された学習の提供

学校の授業は集団指導が基本であり、一人ひとりの理解度や進度にきめ細かく対応することは難しいのが現実です。

城南コベッツ東船橋教室は、お子さんの得意・不得意を把握し、それに応じた教材や指導法を提供していくことに細かな分析をしています。

つまずいている箇所を徹底的に復習したり、得意な科目をさらに伸ばしたりと、まさに「個別最適化学習」を徹底しているのです。

2. 体系的な学習と効率的なカリキュラム

学習塾は、入試やその先の学びに繋がるよう、体系的に整理されたカリキュラムを持っています。特に中学受験を専門とする塾では、膨大な量を効率的に学習するためのノウハウが蓄積されており、子どもたちが無理なく、着実に力をつけられるようサポートしてくれます。

3. 専門家による「思考力・判断力・表現力」の育成

前述の通り、これからの時代に求められるのは、単なる知識だけでなく、それを活用する力です。塾の講師は、入試問題の傾向を熟知しており、子どもたちが「なぜそうなるのか」「どうすれば解決できるのか」といった本質的な問いを立て、深く考える力を養うための指導を行います。記述式の演習を重ねることで、自分の考えを論理的に表現する力も磨かれます。

4. 良い意味での「競争」と「モチベーション」の向上

塾には、同じ目標を持つ仲間たちが集まります。彼らと切磋琢磨することで、子どもたちは良い意味での競争意識を持ち、お互いに刺激し合って学習へのモチベーションを高めることができます。また、定期的なテストや模試を通じて、自分の立ち位置を客観的に把握し、次の目標を設定する良い機会にもなります。

保護者の皆様へ:お子さんの未来のための「選択」を

「塾はまだ早いのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、現在の教育環境と将来の選択肢を広げることを考えると、早期から質の高い学習環境に身を置くことは、お子さんの大きな財産となる可能性を秘めています。

もちろん、塾に通うことが唯一の正解ではありません。

ご家庭でのサポート、習い事とのバランス、お子さん自身の興味・関心など、考慮すべき点は多岐にわたります。しかし、現在の教育が大きく変化している中で、「情報を知り、選択肢を検討する」ことが、保護者の重要な役割となっています。

今回ご紹介したデータが示すように、多くのご家庭が既に小学生のうちから「塾」という選択肢を取り入れています。

これは、子どもたちの未来のために、今できる最善の選択を模索する、多くの保護者の知恵と努力の表れとも言えるでしょう。

お子さん一人ひとりの個性やペースに合わせながらも、これからの時代に必要な力を育むために、どのような「学びの場」が最適なのか。この機会にぜひ、ご家族でじっくりと話し合い、お子さんの未来にとって最良の選択を見つけていただければ幸いです。