2024.04.08

小1の壁

「小1の壁」とは、子どもが保育園から小学校に入学する際に直面する社会的な問題です。保育園では、延長保育があるところが多く、ある程度遅い時間まで子どもを預かってもらえますが、学童保育では通常17時~18時で終わってしまうところがほとんどです。その結果、保育園よりも預かり時間が短くなってしまい、保育園や幼稚園時代と比べて仕事と子育ての両立が難しくなってしまいます。

この状況を踏まえて、大阪府豊中市では4月8日(月)から、豊中市内すべての公立小学校で午前7時から校門を開放し、登校時間まで児童を預かる取り組みが始まりました。

子どもの小学校への入学に伴い、保護者が仕事をしにくくなる「小1の壁」の不安解消が目的で、関西では初めての取り組みとなります。

出典:Yahoo! ニュース

大阪府豊中市の取り組みは、教職員の負担と長時間労働が危惧されるなどの課題が予想されますが、新たな取り組みとして動向を見守っていきたいと思います。

小4の壁

「小4の壁」とは、9歳前後の子どもが「学校の勉強についていけなくなる」「友人との人間関係に悩む」「劣等感を感じる」など学力面・生活面・精神面の変化のことを指します。また、小学4年生以降は学童など放課後に預けられる場所が少なくなるため、親が働き方の見直しを迫られるといった「保護者側の壁」として取り上げられることもあります。

子どもの学力面では、小4になると、算数の問題は文章題が増えていき、国語も漢字だけでなく読解力を試すものになっていきます。小学校低学年までの基礎学習ができていなかった子どもは、勉強についていくのが難しくなってしまいます。

その中でも、算数は小学生の段階で初めて体系的に学び、その後、中学・高校はもちろん、専攻によっては大学までずっと勉強し続ける学問です。

小学生で学ぶ基礎が理解できていなければ、その先の単元を理解するのが難しくなります。その結果、いつの間にか「数学が苦手」になり、苦手科目として数学を挙げる人が多いように感じます。

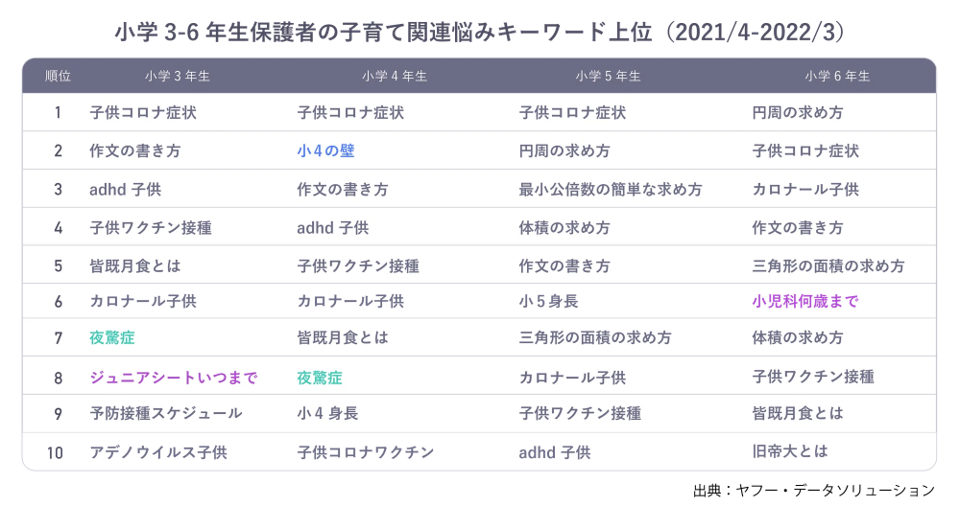

小学3~6年生保護者の子育て関連悩みのキーワード上位を学年別にまとめた表があります。

「小4の壁」というキーワードが小学4年生の2番目に来ていることからも関心の高さが伺えます。

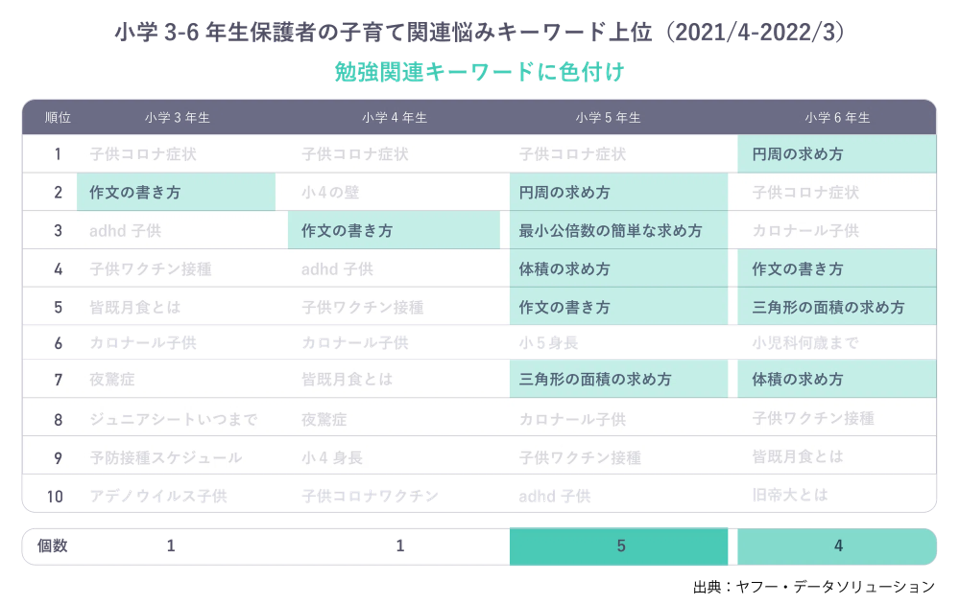

さらに、「勉強」に関するキーワードを色付けした表を見ると、小学5年生から急に「勉強」に関するキーワードの検索が多くなっています。

さらに、「勉強」に関するキーワードを色付けした表を見ると、小学5年生から急に「勉強」に関するキーワードの検索が多くなっています。 これは、保護者が子どもに勉強を教えていて、小学5年生から勉強の内容が難しくなってきていることの裏返しと捉えることができます。

これは、保護者が子どもに勉強を教えていて、小学5年生から勉強の内容が難しくなってきていることの裏返しと捉えることができます。出典:ヤフー・データソリューション

単元の壁

例えば、ある生徒が中学3年生で学習する「関数y=ax²のグラフ」について理解できていなかったとします。では、「関数y=ax²のグラフ」を理解する前に「1次関数」は理解できているのか、「比例」は理解できているのかという具合に、「わからない根本原因」を突き止める必要があります。

わからない単元がある場合、原因は「それ以前の他の単元(しかも複数)の理解不足」ということがほとんどで、生徒はもちろん、教師でさえ、その根本原因を突き止めるのは困難です。

atama+のAIは、データ解析によりこの原因を瞬時に特定します。「学年の壁」と「単元の壁」を取り除いてさかのぼり、①「何を」②「どんな順番で」③「どのくらいの量」やればよいか、一人ひとりに具体的に提案します。

参考:atama+個別指導

atama+は、生徒が「基礎学力を最短で身につける」ことを目的とした学習プロダクトです。生徒一人ひとりの「得意」「苦手」「伸び」「つまずき」「集中状態」などのデータをAI先生が分析し、一人ひとりに合った「自分専用レッスン」をつくります。

atama+は、「学年の壁」と「単元の壁」を取り除くことで「わかったつもり」の単元を特定し、効率的に「テストで解ける力」に変えていきます。