2022.12.24

塚田駅前教室です。

学校は今日から冬休みですね。

後期中間のテスト結果はいかがでしたでしょうか。

次の定期テストは2月、3月。

学年末のテストは、その学年の集大成としてのテストになります。

なので、直近に学習した単元だけでなく、前期に学習してきた単元も出題されることもあります。

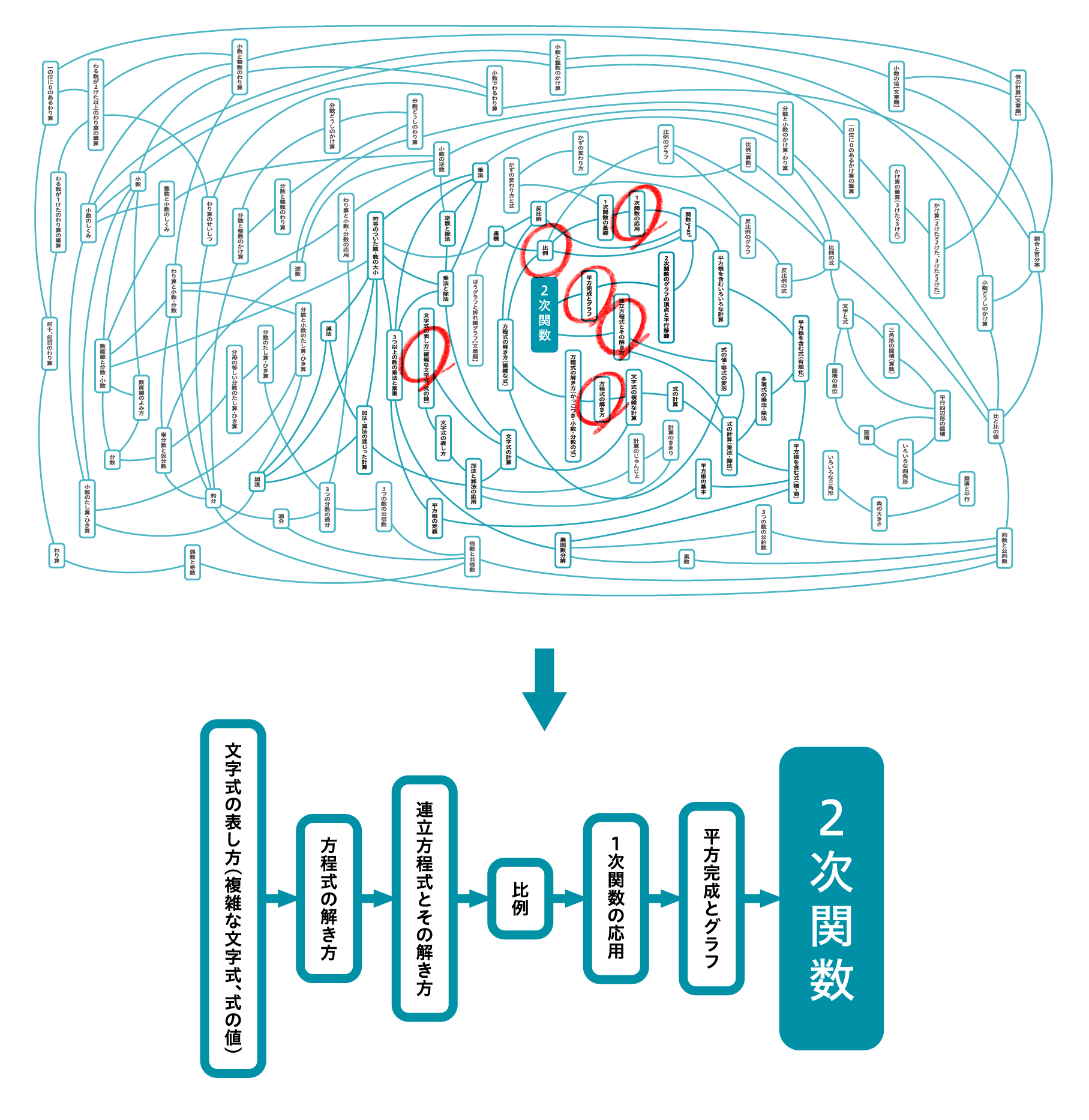

また、英語や数学は

例えば

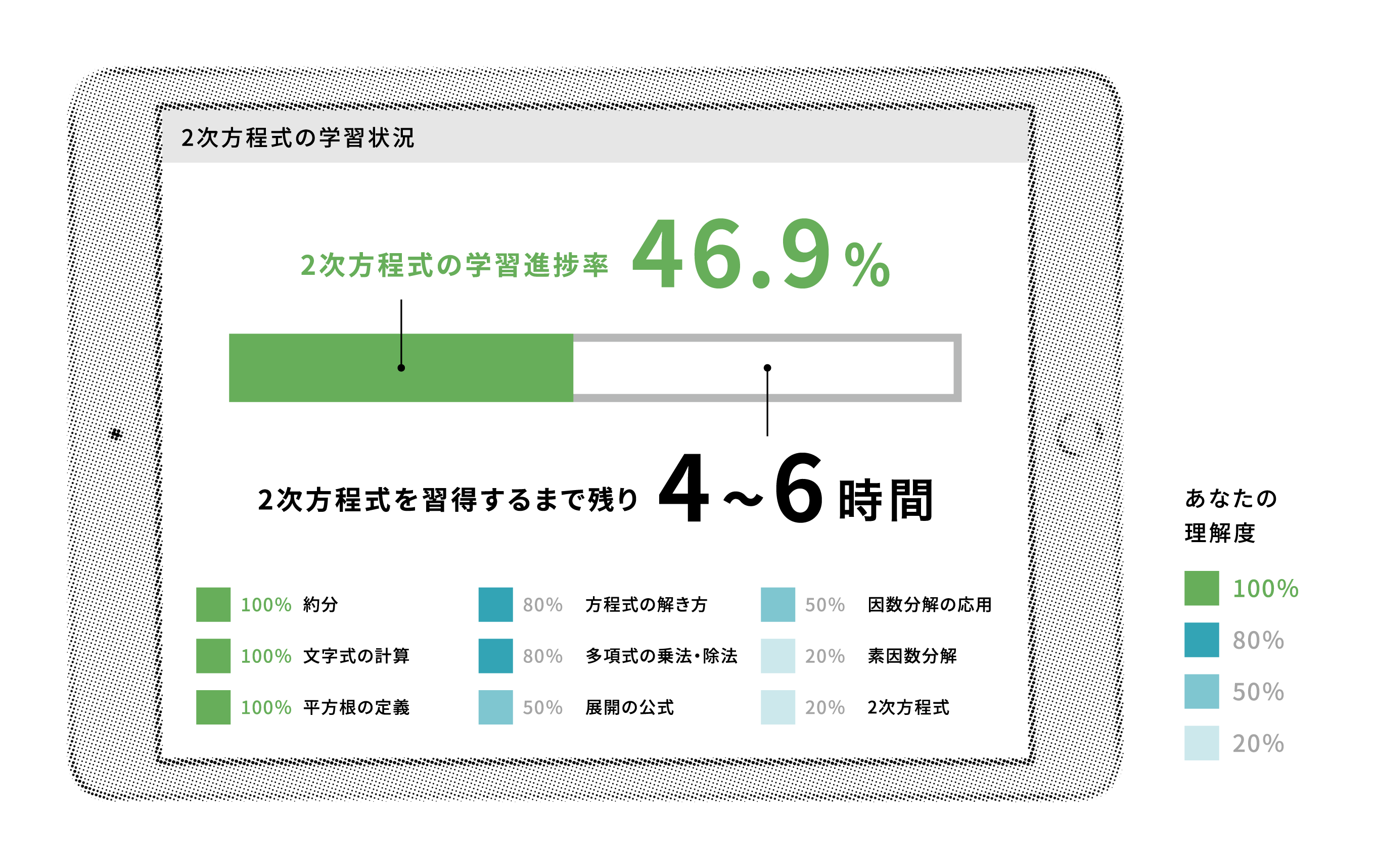

一次方程式【中1】 → 連立方程式【中2】 → 二次方程式【中3】

というように、前の学年の単元が「わかっている」「理解できている」ことで解けるようになっています。

苦手な教科や、苦手な問題がある場合は学校がお休みの間に復習をしていきましょう!!!

学校に行く時間がない分の時間を有効活用です!!!

ただ、

復習ってどうやったら良いの?

そもそも勉強の仕方がわからないんだけど。

わからないところが何なのかもわからないし......

色々な悩みがありますよね。

そんなときは、是非聞きに来てください。

一緒に悩んで解決していきましょう!!

テスト範囲が発表されるのは2週間前ですが、それだと「全部の内容」、中学生の場合は「ワークの提出物の完成」もありますから、

すべてを終えていくには、時間に追われすぎてしまいます。

我々は、皆さんの先輩たち、これまでの定期テスト範囲から予想してテスト対策の授業を行っていきます。

スタートは一か月前から!

1月頭から始めていく予定です。

また、テスト前にはテスト対策として、確認テストも毎回実施しております。

是非、対策を一緒にやっていきましょう!

■講習会のお知らせ

★2022 冬期講習★

10月~2月の期間で冬期講習を実施しております!!

中学生、高校生の定期テスト・定期考査の対策

小学生・中学生・高校生の苦手教科の集中演習、先取り演習、受験対策など

様々な用途でご利用いただけます。

中学生は2月、3月に学年年末

高校生は3月に定期考査

冬休みは短く、きちんとした計画のもと学習しなければ、あっという間に終わってしまいます。

城南コベッツなら、冬休みの悩みをすべて解決できます。

ぜひご相談ください。