2024.10.02

塚田駅前教室です。

本日は授業数も少ない日のため、自習スペース代わりになる席が多かったです。

先日は雨で延期になった体育祭も、週頭に振替で実施でした。

疲れも抜け始めたあたりで受験生たちも自習に復帰してきました。

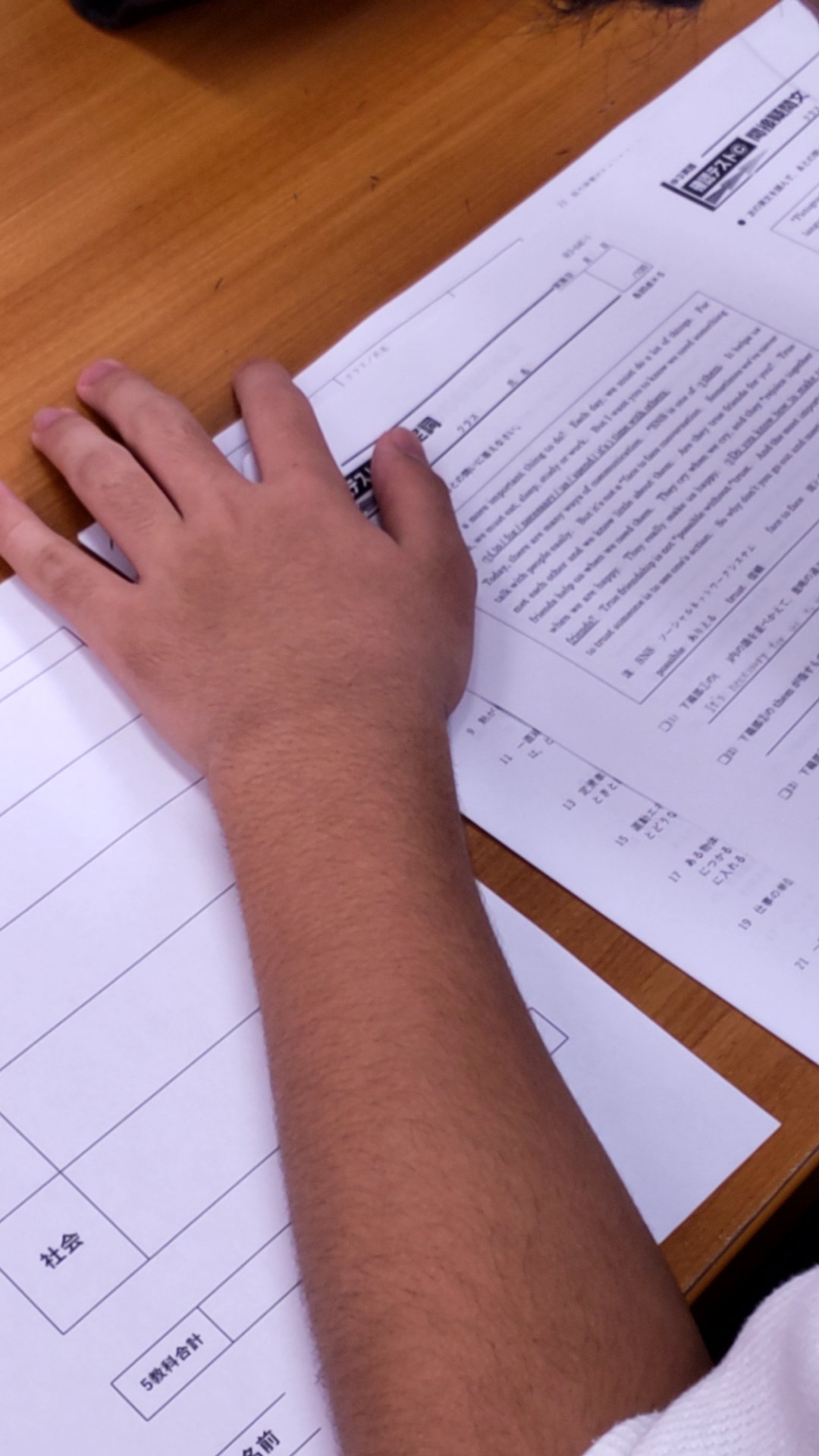

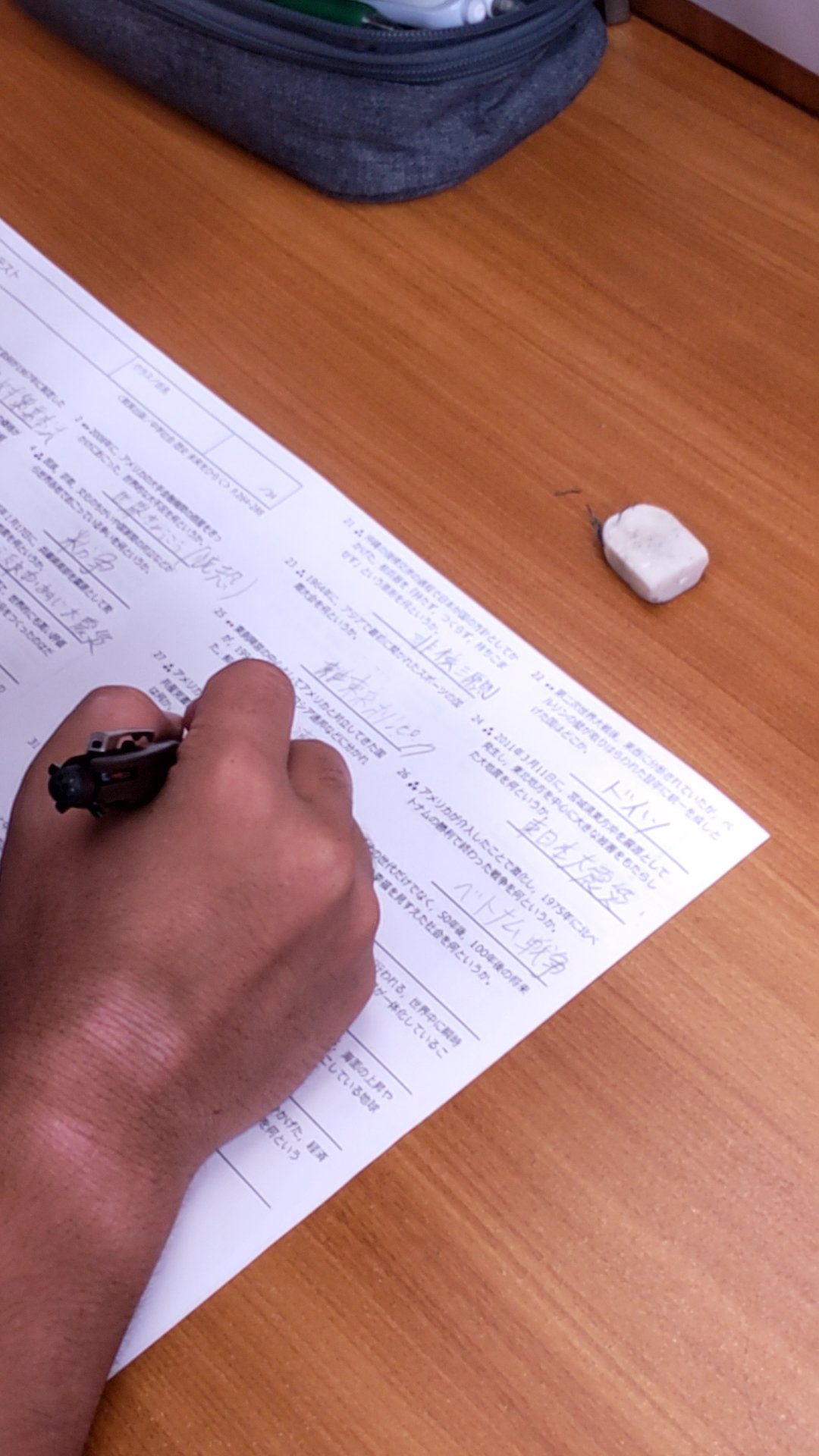

実力テストに向けて1・2年生の復習をする生徒もいれば、学校の授業で学習した内容の復習に取り組む生徒、入試に向けてのインプット・アウトプット作業をする生徒などなど、取り組むものは様々です。

Tel:047-439-3113

受付時間:14:00~20:00/日祝休

2024.10.02

2024.09.16

2024.09.11

2024.08.28

2024.06.22