2026.01.23

りんご塾赤羽南教室です!

今日も教室長の東木が書いております!

もう1月も、早いもので4週目です。

年が明けてから、バタバタと飛ぶように月日が過ぎていきます。

ところで昨日、

勉強の合間に鼻歌を歌っている子がいて、

長谷先生(赤羽南教室のオーナーで東木の恩師)と

こんな話をしました。

日本昔話を見ていたか?ってことです。

テレビの日本昔話どこいった?

今って、テレビで日本昔話、やっていないですよね。

私の子どもの頃は、小学校低学年くらいまでは、時々見たかも?

と、おぼろげに思ったんです。

(調べたら、地上波からBSの番組に移って、一部取り扱っているとか、、、)

(あとは、公式Youtubeチャンネルで公開されているようです。)

長谷先生のお家は厳しくて、

『日本昔話』と『8時だよ!全員集合!』

だけは、見ることを許されていたらしいです。(笑)

そこで長谷先生は

昭和でも、平成でも、令和でも、

日本昔話って

どの時代の子どもたちにも、見せなきゃならないものじゃない?大人がお金を多く払ってでも、

次の世代の子どもたちに、

見せていかなきゃいけないものじゃないのかな。

と言いました。

日本昔話って、勉強ではありません

日本昔話を見たからって、

国語や算数の点数が伸びるわけではないです。

テストに出るわけでもないし、

「頭が良くなる」

という直接的で即効性のあるものでもないですよね。

でも、

「人に親切にしなきゃいけないんだな」

「ものは大切にしなきゃいけないんだな」

「まじめに頑張らないと、結局うまくいかないんだな」

そういう感覚が、

理屈抜きで心に染み込んでいく。

「道徳だから大事」なんて説明されなくても、

物語を通して、ちゃんと受け取れる。

長谷先生も、

大人の手を焼いてばかりの喧嘩っ早い子どもだったそうですが、

きっと「日本昔話」をみて、

心の勉強をしていったんですかね、、。

長谷先生は続けました。

最近って、

横文字のかっこいい名前の幼児教育や

早期英会話とか、

思考力、非認知能力、アウトプットが流行るでしょ?確かに、大事なんだけど、

俺、違和感あるんだよね。

なんか、順番がちがくない?

思考力以前の問題

長谷先生が言いたかったのは、

思考力って

いきなり身につくものじゃないし、

勉強する前に、

大事なことがあるということです。

勉強ができるようになる前には、

-

人の話を最後までちゃんと聞ける

-

ルールを守る意味を感覚的に分かっている

-

「楽をしたい」より「ちゃんとやろう」が先に立つ

-

ずるいことをすると、どこか気持ちが悪い

こういう人としての土台が必要です。

この土台がないまま、

「考えさせよう」「自由に発想させよう」とすると、

何が起きるか。

考える以前に、

投げだす、できないと簡単に言う、適当にごまかす。

そういう性質が子どもに出てくる。

これは、

能力や勉強をしているがどうかの問題ではなく、

精神的に育っていないということです。

日本昔話の良いところ

日本昔話がよかったのは、

「こうしなさい」とは言わないところ。

ただ、物語を見ているうちに、

「これはダメなんだな」

「こういう生き方は苦しいんだな」

「こういう人は、最後に報われるんだな」

それを、子ども自身が感じ取る。

これって、

思考力のもっと手前にある、とても大事な力です。

教育って、

新しいものを足すことばかりに目が向きがちですが、

本当は、

削ってはいけないもの(=本質)を、ちゃんと残すこと

なんじゃないかと思ったといいます。

考えたこと...

子どもの鼻歌を聞いて、

思わぬ方向へ話が進みました。

けど、たしかに、そうだなぁと感じる話でした。

いくら言葉で

「謙虚で欲張らないことは大事なんだよ!」

と説教臭く言われても、実感は湧きませんが、

舌切り雀のおばあさんが持ち帰った

"大きいつづら"から

妖怪やらお化けが出てきたら、

『欲張るのはやめよう~』

と思いますもんね。

こういうことって、

理屈抜きの話だなぁと思いました。

説教するより、"日本昔話"。

なるほど、教育っていろいろな切り口がありますね。

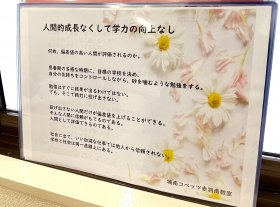

城南コベッツ赤羽南教室

りんご塾赤羽南教室

~人間的成長なくして学力の成長なし~

~語彙力無くして思考なし、思考なくして学力なし~

東京都北区赤羽南1-3-7 セキネビル3F

(赤羽駅南改札より徒歩2分)

℡.:03-6903-8030

Mail: covez_akabaneminami@johnan.co.jp

※電話対応時間:㈫~㈮ 15:30~21:00 / ㈯ 14:30~20:30